坝上四县,是张家口人的称呼。

其实从大的历史背景来讲,应该是“口北”地区的十一县的产生

“坝上”是“口北”的一部分,“四县”是十一县中的四县。

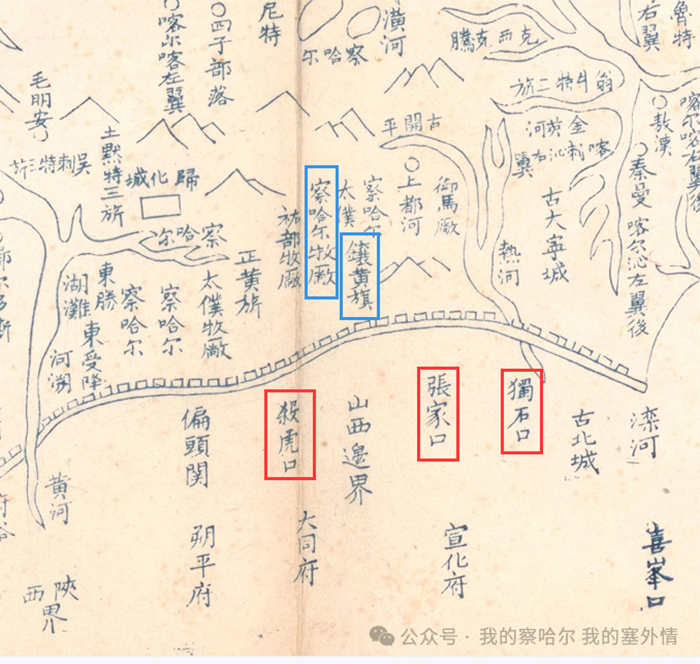

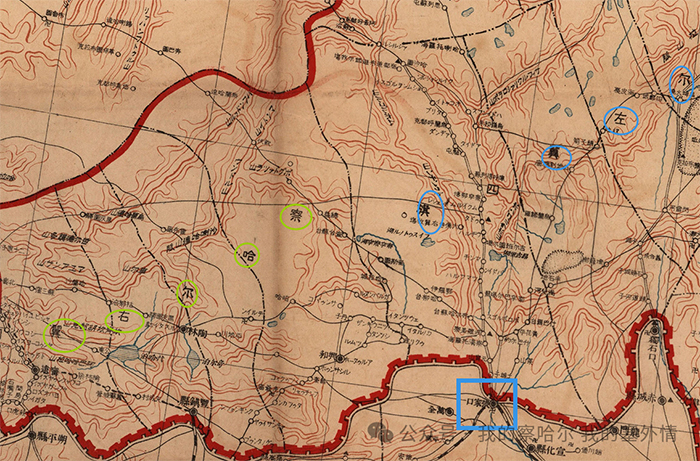

我们故事的核心区域——“口北”,其范围东接热河(现在的承德),西连归化城土默特(现在的呼和浩特附近),南以独石口、张家口、杀虎口一线的外长城为界,北抵锡林郭勒盟。

从茫茫草原到十一县的出现,历经300年。

我们这里讲的“300年”是定格在1930年。因为在1930年代,口北十一县基本形成,当然也包括张家口市的坝上四县。

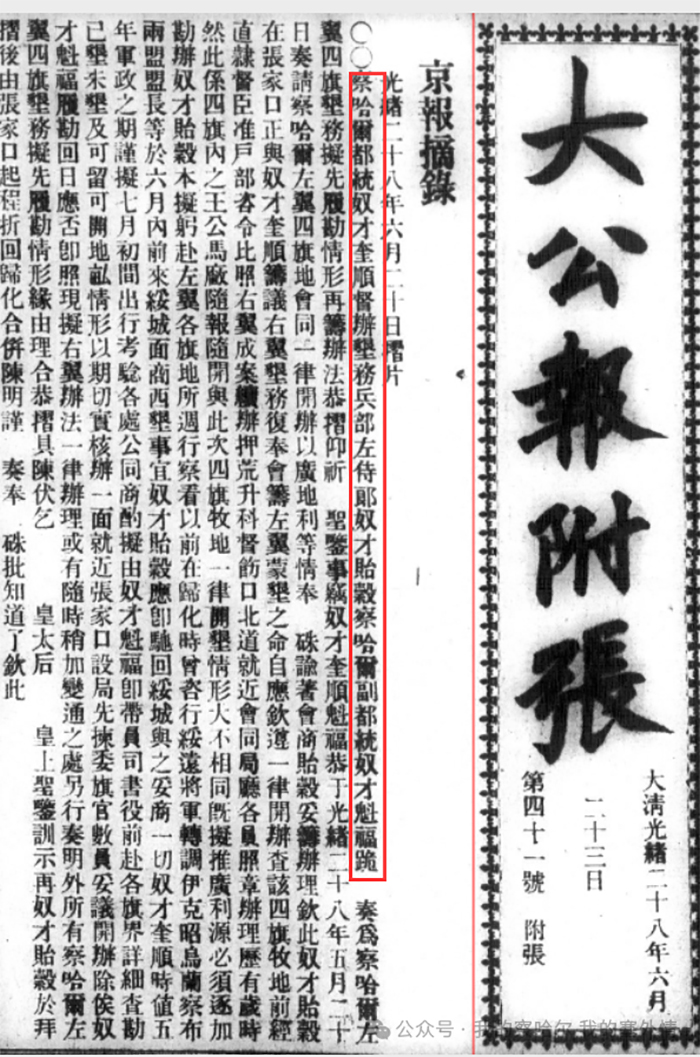

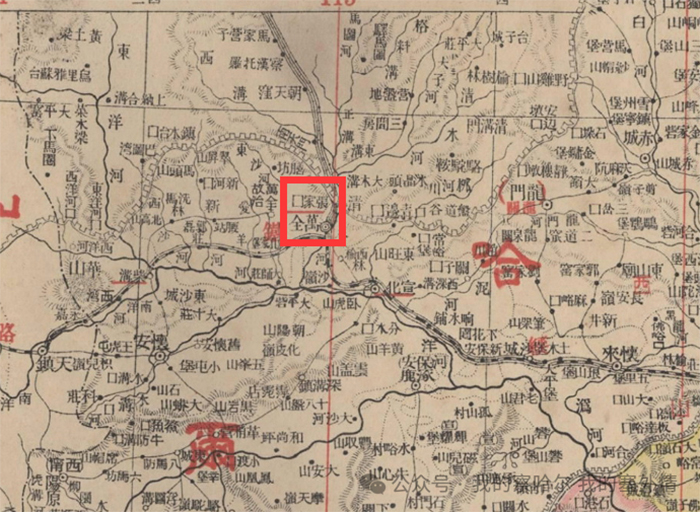

1896年,“口北”地图。

明末清初

改组察哈尔 实行“总管制旗”

在明末清初,这里是察哈尔蒙古林丹汗的直属领地。这片被称为“口北”的土地,绝非今日的农耕景象,它是一片浩瀚的高草草原,是察哈尔蒙古部的铁骑扬鞭之地。

崇祯八年(1635年),林丹汗之子额哲率部归降后金,察哈尔本部被征服。

康熙十四年(1675年),察哈尔亲王布尔尼乘三藩之乱起兵反清,被迅速平定。

此役后,清廷彻底改组察哈尔,将其部众编入“蒙古八旗”,成为由朝廷直接任免都统的“总管制旗”,不再享有世袭札封特权,并分散迁徙至大同、宣化等长城关隘外的广袤地带。

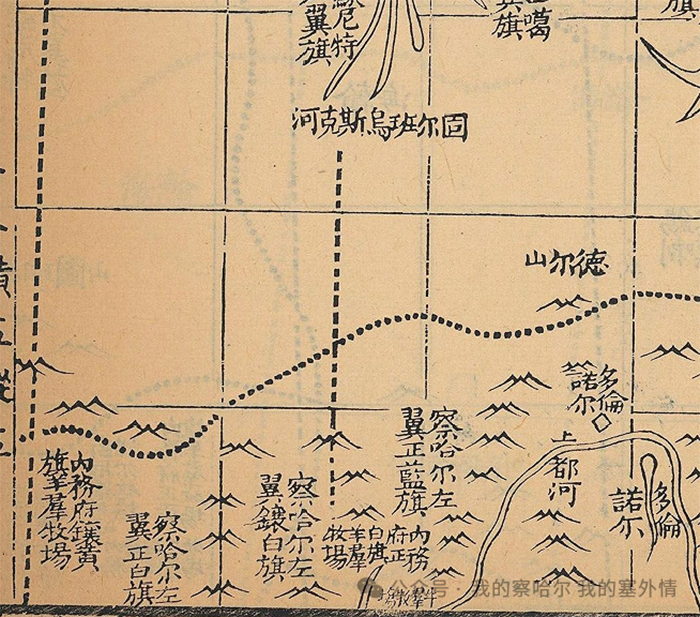

1856年,察哈尔左、右旗。

清朝早期

建立牧厂体系

构成口北地区土地权属框架

清廷将察哈尔故地收归国有,建立了庞大的皇家牧厂与军马场。这些牧场的名字与归属,决定了日后城镇的雏形:

镶黄旗牧厂、正黄旗牧厂等,构成了今天张北、康保一带的基底。

太仆寺左翼牧厂的马蹄声,回荡在今日沽源、宝昌的土地上。

上都牧厂则对应着多伦地区。

西部的镶红旗、镶蓝旗牧地,则孕育了后来的陶林、凉城。

礼部牧厂位于镶黄与正黄旗牧厂之间,约当今商都、兴和局部。

这套牧厂与八旗驻防地交错分布的格局,是清廷“分而治之”战略的体现,也构成了口北地区最初的土地权属框架。

从这时起,直到清朝光绪皇帝登基,这片草原开始变迁。

1860年前后的张家口以北的牧场。

清前期 中期 (1680s-1870s)

蒙古牧场开始出现私垦

清初 严禁汉人出关

清初的统治者视长城为“华夷之界”,严令禁止汉人出关垦殖,以维护蒙古牧场的纯粹和边疆安定。

《清通典》明文规定,垦荒仅限于内地州府。然而,历史的洪流往往不以法令为转移。

1669年,官方可以申请开垦

康熙八年(1669年),朝廷为安抚八旗生计,允许宗室、官员和士兵申请开垦口外“闲地”。这是官方的开端

山东、山西、直隶农民开始偷偷私垦

真正的驱动力来自华北农村。

在山西的杀虎口、河北的张家口,成千上万的山东、山西、直隶农民,或拖家带口,或孤身一人,冒着被治罪的风险“闯关东”、“走西口”。

他们被称为“雁行人”或“雁行户”——春往秋归,像候鸟一样在草原边缘偷偷垦殖。

康熙帝在五十一年(1712年)的一道上谕中坦言:“山东民人往来口外垦地者,多至十万余。”

他们最初并非为了永久定居,而是在山坡、河谷等隐蔽处,“焚林掘草,暂耕度日”。

但正是这星星之火,最终形成了燎原之势。

雍正元年(1723年)政策开始松动

雍正元年(1723年),朝廷敕令督抚劝垦旷土,“听其相度地宜,自垦自报”。这标志着态度从默许转向鼓励。

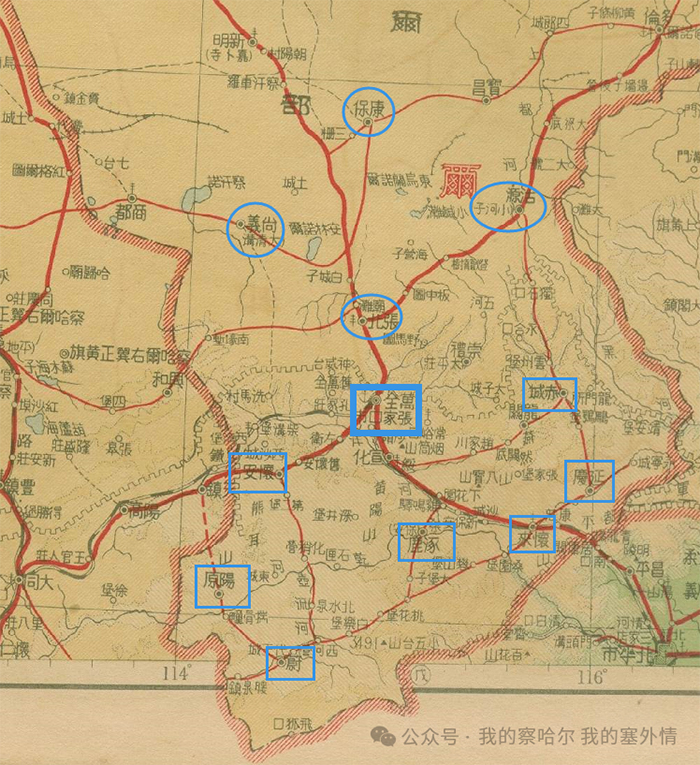

1905年 地图上的东四旗和西四旗。

雍正期间 设“口北三厅”管理垦民

移民日增,纠纷必起。汉民与蒙古牧民因土地、水源的冲突时有发生。

为应对管理真空,清政府在雍正二年(1724年)设立了张家口理事同知厅,专司“管理官地及察哈尔镶黄一旗……蒙古与民人交涉事务”。这就像一个“塞外特区法庭兼管委会”。

此后,多伦诺尔厅(1732年)因商贸繁荣而设,独石口厅(1734年)也随之建立,合称“口北三厅”,隶属直隶省。

乾隆十五年 设立宁远厅丰镇厅

乾隆十五年(1750年)是一个关键节点。

将原属山西的丰川卫与镇宁所合并,设立丰镇厅;

将宁朔卫与怀远所合并,设立宁远厅。

这两个“理事通判厅”的设立,标志着汉民聚居区已形成规模,需要更高层级的行政管理,也为日后口北地区分属察、绥两省埋下了伏笔。

私垦已成规模,草原被农田“蚕食”

私垦的实地证据与东西部差异:禁令下的繁荣与不均

尽管乾隆皇帝在三十七年(1772年)再次严令:“口内居住旗民人等,不准出边在蒙古地方开垦地亩,违者照例治罪”

但现实是,口内的人口压力与口外的广阔土地形成了巨大的吸引力。

到光绪八年(1882年),大臣谦禧在奏折中描绘了一幅生动的图景:“口外旗群空闲官荒牧厂,早经奸民私垦,日甚一日,游牧地方,多为蚕食。然阡陌相连,既成熟地……该佃户民人等,恃口外游牧平原辽润,殊少界限,乘隙偷垦,已成习惯。”

这说明,私垦已成规模,草原被农田“蚕食”,形成了阡陌相连的景象。

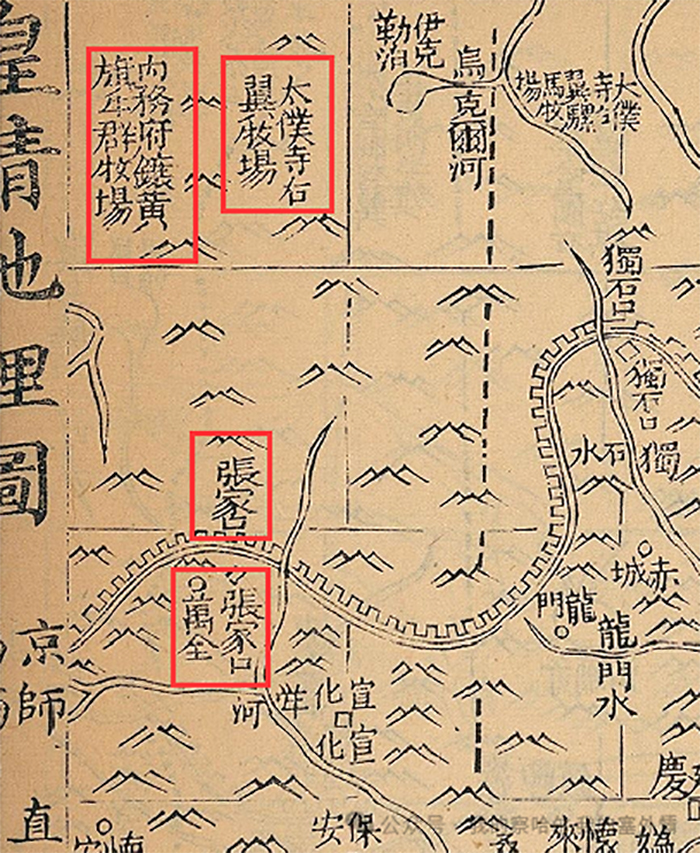

1910年前后的张家口以北地区。

东西开垦不平衡

然而,开发并不均衡。

同治十一年(1872年),英国旅行家布希尔博士途经张家口外,记录到耕地仅延伸到长城以北约24英里处,再往北便是无垠的牧地。

这与西部丰镇、宁远在乾隆年间就已报垦数万顷的盛况形成鲜明对比。

这种差异主要源于土壤肥力,正如光绪二十八年(1902年)奏折所言:“察哈尔左翼四旗可垦地亩,以镶黄、正白为上……土性差逊于右翼。”

也就是说,这个时候,张家口长城以北的大片土地还没有被开发。

1917年察哈尔兴和道。

光绪时期 (1902-1908)

钦差大臣贻谷与他的垦务帝国

甲午战争、庚子国难后,清廷财政枯竭,边疆危机加深。为“实边”和开辟财源,清政府对塞外的政策发生了根本性转变。

1901年 岑春煊上奏《筹议开垦蒙地》

光绪二十七年(1901年),山西巡抚岑春煊上奏《筹议开垦蒙地》折,成为政策转折的直接导火索。

山西巡抚岑春煊

1902年 贻谷为“督办蒙旗垦务大臣”

光绪二十八年(1902年),清廷正式任命兵部左侍郎贻谷为“督办蒙旗垦务大臣”,持钦差大臣关防,全权主导对内蒙古西部的大规模开垦。

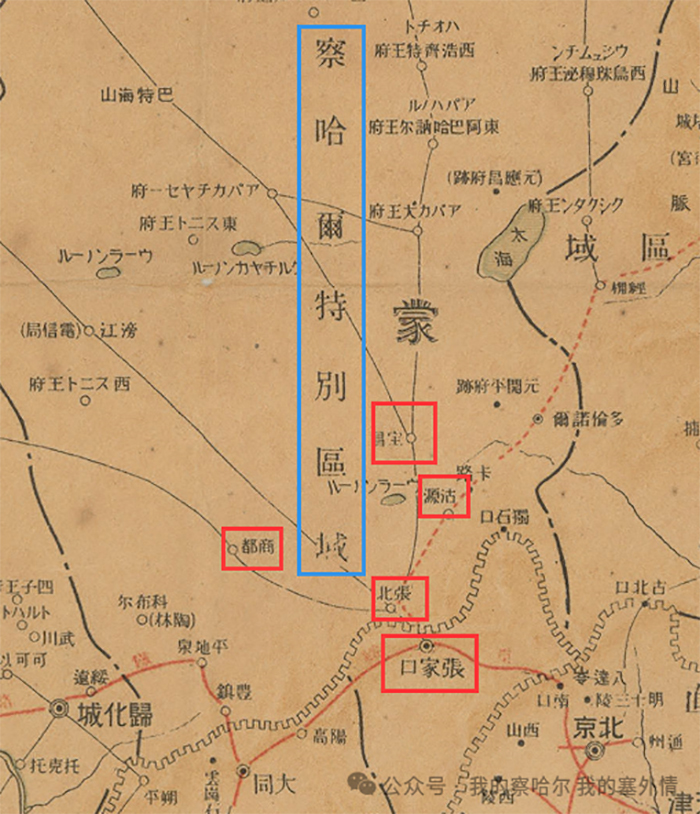

贻谷在归化城(今呼和浩特)设立垦务总局,在丰镇设右翼分局,在张家口设左翼分局,在宁远(今凉城)设分局,一套高效的垦务官僚体系被建立起来。

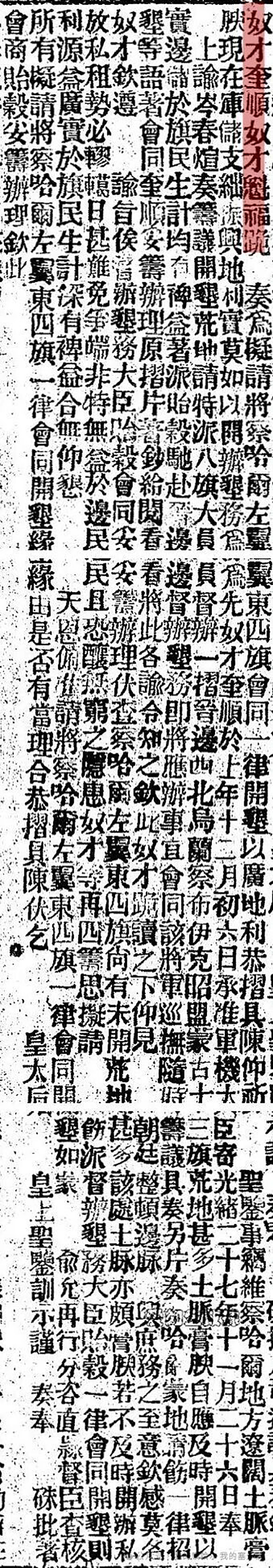

光绪二十八年六月十二日,也就是1902年的7月16日,光绪皇帝这一天共收到五个奏折,其中之一就是《大臣奎奏为开垦旗地折》。

该奏折全文如下:

奴才奎顺、奴才魁福跪,奏为拟请将察哈尔左翼东四旗会同一律开垦,以广地利,恭折具陈仰祈。

圣鉴事,窃维察哈尔地方辽阔、土脉膏腴。现在库储支绌,振兴地利实莫如以开办垦务为先。奴才奎顺于上年十二月初六日承准军机大臣寄光绪二十七年十一月二十六日奉。

上谕岑春煊奏筹议开垦荒地,请特派八旗大员督办一折,晋边西北乌兰察布、伊克昭盟蒙古十三旗,荒地甚多,土脉膏腴,自应及时开垦,以实边储于旗民生计均有裨益。着派贻谷驰赴晋边督办垦务,即将应办事宜会同该将军巡抚随时筹议具奏,另片奏察哈尔蒙地,请饬一律招垦等语,着会同奎顺妥筹办理,原折片着钞给阅看,将此各谕令知之,钦此。奴才跪读之下,仰见。

朝廷整顿边脉与庶务之至意,钦感莫名,奴才钦遵谕旨俟尝办。垦务大臣贻谷会同妥筹办理。

伏查察哈尔左翼东四旗,尚有未开荒地甚多,该处土脉亦颇膏腴。若不及时开办,私放私租势必轻谬轕日甚,难免争端,非特无益于边民,且恐酿无穷之隐患。奴才等再四筹思,拟请饬派督办垦务大臣贻谷一律会同开垦,则利源益广,实于旗民生计深有裨益,合无仰恳。

天恩俯准,请将察哈尔左翼东四旗一律会同开垦,如蒙俞允,再行分咨直隶督臣。查核所有拟请将察哈尔左翼东四旗一律会同开垦,缘由是否有当理,合恭折具陈伏乞。

皇太后、皇上圣鉴指示谨,奏奉!

朱批:着会商,贻榖妥筹办理,钦此!

用现在的语言来说,这是当年的一项国家开发计划,类似于现在的“开发区”。当然,这个“开发区”不是搞工业,而是把原来的牧业农场开垦为农业种植地。

其具体讲的大概是,大同以北右四旗的牧区开垦已经基本完毕,现在要开辟宣化府以北左四旗的牧区。

而宣化府以北的地区,也就是现在河北、山西北部的广大地区。

光绪二十八年(1902)六月十二日,察哈尔都统治奎顺给慈禧太后和光绪皇帝的《大臣奎奏为开垦旗地折》。

贻谷垦务的运作体系

他制定了详尽至极的《垦务章程》,这是一个设计精密的系统工程:

土地清丈与定价:统一以三百六十弓为一亩。每顷土地(约100亩)收取“押荒银”20两(即每亩二钱),外加“办公费”10两(即每亩一钱)。

国家收入:押荒银与升科正税(垦熟之后,每年每亩征“升科”正税银一分四厘)。

运营经费:办公费中,六成作局所经费。

蒙古王公补偿:办公费中的四成作“蒙旗协办公务费”,此外,王公马厂地每亩另征“私租”归王公。

地方公积金:各旗荒地每亩收“号租”存作地方善后。

开垦流程:“已垦之地,于收繳押荒之次年升科。新放未墾之地,則於繳納押荒後,試墾一年,再行升科。”

这套精密的设计,将私垦合法化、制度化,为国家带来了巨额收入。

在贻谷主政的六七年里(1902-1908),仅察哈尔左右两翼就清丈放垦土地两万六千余顷,是名副其实的“垦务黄金时代”。

贻谷设计的一套垦务制度。

从“厅”到“县”:边疆的内地化与行政升格

随着人口爆炸式增长和土地关系的根本改变,旧的“理事厅”已无法承担繁重的民政管理。

在光绪七至十年(1881-1884年),经由直隶总督李鸿章、山西巡抚张之洞奏请,各厅陆续由“理事”改为“抚民”要缺,职能从协调民族事务转向全面治理百姓。

垦区扩大,原有辖区过于辽阔。

于是,光绪二十九年(1903年),在右翼新置兴和厅与陶林厅。左翼也计划增设新厅,但因故未成。这一系列行政升格与细分,标志着这片土地正从边疆藩部,迅速向内地郡县制靠拢。

贻谷改革的代价与终结

贻谷的激进改革触动了蒙古王公的传统利益,其下属在丈量土地时也存在苛逼现象。

光绪三十四年(1908年),贻谷因在伊克昭盟推行垦务时手段激进,被控“误杀丹丕尔”、“贪暴相济,扰害蒙民,欺罔朝廷”等罪,遭参劾罢官。

轰轰烈烈的“贻谷垦务”戛然而止,垦务陷入停顿。

但这股开发的势头已不可逆转。

贻谷的奏折。

民国时期 (1912-1927年)

察哈尔特别区与“设治局”的涌现

清朝覆灭,民国肇建,这片土地在新时代的混乱与希望中继续演变。

民国三年(1914年),北洋政府设立察哈尔特别区,将分散管理的口北各地统一起来,由察哈尔都统管辖。

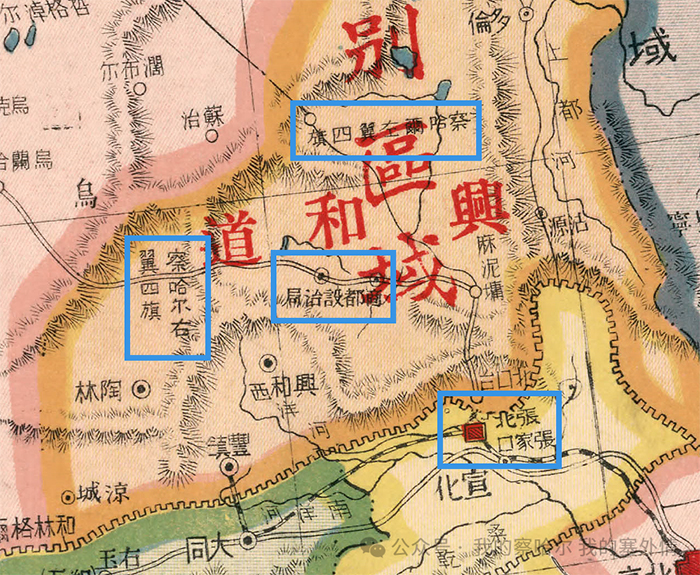

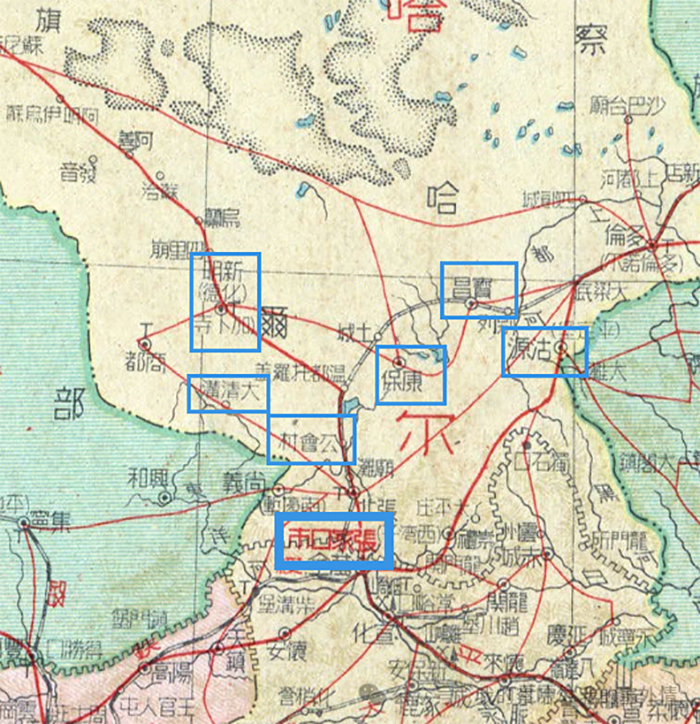

1919年察哈尔特别区。

“口北三厅”改为三县

原各厅一律改为县:

张家口厅改张北县

独石口厅改沽源县

宁远厅改凉城县。

1920年 察哈尔

1915年期,“设治局”出现

为巩固边防并安置人口,民国政府重启垦务。民国四年(1915年),设垦务总局。一系列新的县级单位以“设治局”(县级筹备机构)的形式登上历史舞台:

商都设治局(1916年)源于商都牧厂。

宝昌设治局(1916年)设立于太仆寺左翼牧厂地。

集宁设治局于1920年设立。

康保设治局于1922年设立。

这些设治局,它们像楔子一样,钉入曾经的牧厂核心区。

也为后来的坝上的各个县的出现,奠定了基础。

关于建置时间的考证:各史料记载略有出入。例如商都改县时间,《农商部统计表》显示1921年仍为设治局,而《北平研究院院务汇报》记为1919年10月,学者刘钧仁则认为是1918年11月。这种混乱恰恰反映了民国初年政局的动荡与文书流转的滞后。

这些设治局在此后几年陆续“转正”为县。

1927年察哈尔特别区

人口猛增:

据《生计统计月报》/国民政府主计处《统计月报》(1931/1932年),本区十一县总户数达21.5万户/215,400户,

以每户5口计,人口已超百万。其中约72%为农户/约155,100户,农业已成为绝对主导产业。

耕地快速增加

据《农商部统计》,1914年七县有耕地约9.7万顷/97,763顷;到1921年,九县之地已增至约13.3万顷/133,399顷。

尽管后续因战乱天灾有所荒废,但到1930年代,十一县的耕地总面积估计仍在17-18万顷左右。

绥东五县已升科地亩仍达97,071顷(实际耕作面积略少)。

这是一个从无到有的巨大飞跃。

1932年察哈尔境内物产图。

1920年代的动荡与停滞

好景不长,1920年代后,军阀混战,土匪(如卢占魁等部)猖獗,加之连年亢旱,许多农民“相继逃避,已垦之地,复多荒废”。

1927年垦务局退出舞台

民国十六年(1927年),垦务总局被裁撤,并入实业厅,垦务工作名存实亡。

1933年地图上的张家口。

民国中期 (1928年-1935年)

察哈尔特别区改为行省

民国十七年(1928年),察哈尔特别区改为行省,丰镇等五县划入新成立的绥远省,察哈尔省出现,府治设在现在的张家口。

1934年,察哈尔省政府从张北等县析置崇礼、尚义、化德三个设治局,进行最后的精细化治理。

到1930年代,我们今天所熟悉的张北、康保、沽源、商都、化德、尚义、崇礼、兴和、集宁、丰镇、凉城十一县的格局完全奠定。

1945年察哈尔地图(局部)。

口北三百年

从游牧草原到农业边疆的蜕变

口北三百年,是一部生态与文化的变迁史,是从游牧草原到农业边疆的深刻蜕变。它见证了:

景观从“风吹草低见牛羊”的游牧草原,变为“阡陌相连,村落相望”的农耕定居点。

治理从蒙古八旗与牧厂的制度,演变为与内地一体化的省-县体制。

驱动力既是国家“实边”、“开源”政策的推动,更是数百万底层民众为求生存,用双手开辟家园的自然历史趋势。

这是一部国家战略与民间活力交织互动的宏大历史,其留下的地理格局、民族分布与文化融合,至今仍深刻影响着这片土地。

1949年的察哈尔地图。

冀ICP备15009271号-1

冀公网安备 13070302000111号

冀公网安备 13070302000111号地址:张家口市桥西区长青路19号

联系电话:13903236923 / 0313-8028219